Le rôle des éléments

L’azote – N

Il est l’un des principaux constituants des acides aminés, des protéines et des acides nucléiques constituant les ADN et ARN. Une nutrition limitée en azote réduit la synthèse protéique et par conséquent la teneur en chlorophylle qui est une protéine. Cette relation est utilisée dans le diagnostic de nutrition azotée basé sur la couleur plus ou moins vert clair des feuilles et de façon plus précise sur la teneur en chlorophylle.

Le rôle de l'azote dans les plantes

L’azote joue un rôle déterminant à la fois sur le rendement et sur la qualité des productions. Les plantes s’alimentent dans le sol en azote minéral et le transforment en protéines, composants essentiels de la vie pour l’homme et les animaux.

Exception faite des plantes de la famille des légumineuses (luzerne, trèfles…) qui sont capables de fixer l’azote de l’air N2 par leur symbiose avec les bactéries du genre Rhizobium, les plantes s’alimentent à partir de l’azote minéral du sol : azote ammoniacal NH4+ et azote nitrique ou nitrate NO3-. Les cultures absorbent préférentiellement l’azote sous forme nitrate lorsque celui-ci est disponible. Elles le transfèrent aux feuilles où a lieu la réduction enzymatique en ammonium en présence de la nitrate réductase. Cet ammonium est ensuite métabolisé en amide NH2- pour conduire à la formation d’acides aminés.

Le phosphore - P

Le phosphore joue un rôle essentiel dans de nombreuses molécules de la matière vivante. On le trouve associé à des combinaisons organiques multiples, dans les acides nucléiques, les ADN et ARN dont il constitue le squelette ainsi qu’à de nombreux protides et lipides qu’on qualifie de phosphoprotéines et de phospholipides. C’est le composant central de l’ATP (adénosine triphosphorique) producteur d’énergie lorsqu’elle libère un atome de phosphore en se transformant en ADP.

Le rôle du phosphore dans les plantes

Le phosphore joue un rôle physiologique à plusieurs niveaux :

- Sur la multiplication cellulaire dans les méristèmes (ADN, ARN)

- Sur la respiration cellulaire et le transfert de l'énergie (ATP, ADP)

- Sur la photosynthèse en synergie avec l'azote et de nombreux autres éléments

Une fois les réserves de la graine épuisées en phosphore, la plante doit tout de suite trouver cet élément dans le sol à proximité de ses racines puisque cet élément n’est pratiquement pas mobile. A ce stade, le phosphore peut s’avérer un facteur majeur et entraîner un retard de croissance et de développement. L’apport de phosphore au semis favorise la vigueur au démarrage et stimule la croissance du système racinaire qui va plus rapidement explorer les réserves en phosphore du sol.

Le potassium - K

Le potassium est indispensable à la vie : il participe directement à la formation et à la croissance des cellules. Sous forme du cation K+, on le retrouve principalement à l’intérieur des cellules chez les animaux et chez les plantes où il permet le maintien de la pression osmotique. Chez les plantes, il circule également dans les sèves brutes et élaborées.

Le rôle du potassium dans les plantes

Le potassium est toujours abondant dans la matière sèche des végétaux. Il est absorbé par les racines sous forme du cation K+, et circule sous cette forme dans toute la plante.

Ses fonctions dans le métabolisme des plantes sont multiples :

- Il maintient le port de la plante par son effet majeur sur la turgescence des cellules et la constitution de parois cellulaires résistantes

- Il agit sur la photosynthèse en activant plus de 80 systèmes enzymatiques

- Il favorise la circulation de la sève ascendante dans le xylème et descendante dans le phloème

- Il permet le transfert des assimilats (sucres, acides aminés) vers les racines et les organes de réserve (grains, fruits, tubercules).

- Il contrôle l'ouverture et la fermeture des stomates et régule le cycle de l'eau dans la plante

- Il intervient sur la composition et la qualité de nombreuses productions (équilibre sucre/acidité, teneur en vitamine C, composés aromatiques, qualité des fibres…).

Il existe une interaction entre azote et potassium, dans le sens où la plante mieux nourrie en azote aura plus de besoin en potassium. L’azote a pour effet d’augmenter l’indice foliaire d’une culture. Pour maintenir la turgescence de cette surface foliaire et des tiges et racines, la plante a besoin d’une plus grande quantité de potassium.

Le calcium - Ca

Le rôle du calcium dans les plantes

Le calcium est un élément nutritif indispensable aux végétaux. Généralement abondant dans le sol, il est prélevé sous forme du cation Ca++ par les racines. Ses fonctions principales sont de :

- participer à la constitution des parois cellulaires des plantes en les rigidifiant

- activer différentes enzymes dont la nitrate réductase assurant la réduction du nitrate en ammonium dans les feuilles

- favoriser la croissance des jeunes racines en synergie avec les autres éléments

Contrairement au potassium, le calcium est moins mobile dans la plante. Son transfert à des organes de réserve ou des zones de croissance peut être trop lent et induire des symptômes de carences localisés. Pour pallier ce problème nutritionnel, une fertilisation foliaire est parfois nécessaire.

Le magnésium – Mg

Le rôle du magnésium dans les plantes

Le magnésium est, avec l’azote, le composant essentiel du noyau de la chlorophylle, une protéine complexe. Il a de très nombreuses autres fonctions dans la plante.

Le magnésium agit également au niveau:

- de l'activation de nombreuses enzymes,

- de la synthèse des protéines et des sucres et leur chargement dans le phloème,

- du métabolisme du phosphore,

- de la pression osmotique intracellulaire avec le potassium et la rigidité des parois cellulaires avec le calcium qui maintiennent le port de la plante.

Le magnésium est absorbé par les racines sous forme du cation Mg++. C’est un composant avec l’azote de la chlorophylle, une protéine complexe avec un noyau de magnésium mais il a d’autres fonctions très nombreuses dans plante.

La quantité de magnésium absorbée est 4 à 5 fois moins importante que celle du potassium. Il est par ailleurs moins facilement absorbé par les racines que le potassium.

La concurrence entre Mg++ et K+ s’exprime aussi dans les transferts au sein de la plante. La teneur des feuilles en Mg++ diminue quand l’absorption de potassium augmente.

C’est pourquoi il est nécessaire de considérer ensemble ces deux éléments en exprimant le ratio K / Mg pour l’interprétation des analyses de plantes.

Le soufre - S

Le rôle du soufre dans les plantes

Les plantes absorbent le soufre par leurs racines sous forme de sulfate SO4–.

Elles en ont besoin très tôt car cet élément est indispensable à la synthèse des protéines et notamment à la formation de la chlorophylle dans les feuilles (S entre dans la composition de 3 acides aminés essentiels). Ces acides aminés soufrés interviennent dans l’architecture de protéines complexes qu’on trouve par exemple dans le grain de blé (gliadines, gluténines).

La déficience en soufre induit un symptôme de jaunissement des feuilles comme pour l’azote puisqu’il se forme moins de chlorophylle. Elle peut aussi affecter la teneur et la composition en protéines des céréales ou d’autres récoltes.

Le bore – B

Les besoins de la plante

L’absorption racinaire prend principalement la forme borate BO3- – – associée à l’acide borique H3BO3. Le bore agit sur la multiplication cellulaire dans les méristèmes. Il intervient aussi dans le métabolisme des sucres et leur translocation dans la plante. Il est indispensable pour la production d’un pollen fertile.

Peu mobile, il n’est pas aisément remobilisé à partir des feuilles vers les points de croissance. Les symptômes de carences apparaissent sur les jeunes pousses, les boutons ou les cœurs de certains végétaux (luzerne, betterave…). Le bore peut devenir toxique au-delà d’une concentration peu supérieure à celle jugée adéquate pour la plante. Les symptômes apparaissent par une nécrose qui commence par le bord extérieur des feuilles.

Le molybdène – Mo

Les besoins de la plante

La plante prélève l’anion molybdate MoO4- – dans le sol. Les besoins sont faibles de quelques grammes à dizaines de grammes mais les fonctions du molybdène sont très spécifiques. Il active l’enzyme nitrate réductase qui assure la réduction du nitrate dans les feuilles. Il est associé aussi au métabolisme du fer et du phosphore. Enfin chez les bactéries du genre Rhizobium, il active la nitrogénase, une autre enzyme qui permet la fixation de l’azote de l’air N2 en ammonium NH4+. Ces bactéries vivent en symbiose dans des nodules sur les racines des légumineuses en Mo. L’absorption du molybdène contrairement aux autres oligo-éléments est favorisée en sols alcalins mais elle est limitée par la présence de sulfate SO4- -, anion de taille équivalente qui entre en compétition pour l’absorption racinaire.

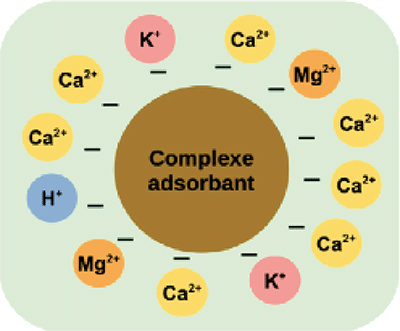

La Capacité d’Echange Cationique

La CEC est une mesure du pouvoir d’un sol à retenir et échanger des cations. Il s’agit d’un indicateur relatif du potentiel de fertilité d’un sol. Les sols ayant une CEC élevée peuvent retenir davantage de cations et possèdent une plus grande capacité à les échanger que les sols ayant une faible CEC.

Valeurs repères de la CEC dans les sols

Le potassium est toujours abondant dans la matière sèche des végétaux. Il est absorbé par les racines sous forme du cation K+, et circule sous cette forme dans toute la plante.

Ses fonctions dans le métabolisme des plantes sont multiples :

- Il maintient le port de la plante par son effet majeur sur la turgescence des cellules et la constitution de parois cellulaires résistantes

- Il agit sur la photosynthèse en activant plus de 80 systèmes enzymatiques

- Il favorise la circulation de la sève ascendante dans le xylème et descendante dans le phloème

- Il permet le transfert des assimilats (sucres, acides aminés) vers les racines et les organes de réserve (grains, fruits, tubercules).

- Il contrôle l'ouverture et la fermeture des stomates et régule le cycle de l'eau dans la plante

- Il intervient sur la composition et la qualité de nombreuses productions (équilibre sucre/acidité, teneur en vitamine C, composés aromatiques, qualité des fibres…).

Il existe une interaction entre azote et potassium, dans le sens où la plante mieux nourrie en azote aura plus de besoin en potassium. L’azote a pour effet d’augmenter l’indice foliaire d’une culture. Pour maintenir la turgescence de cette surface foliaire et des tiges et racines, la plante a besoin d’une plus grande quantité de potassium.

Les cations se fixent de manière réversible sur le complexe absorbant, en équilibre avec la solution du sol.

Les cations qui sont le plus souvent mentionnés dans un rapport d’analyse de sol sont les suivants : le potassium (K+), le magnésium (Mg2+) et le calcium (Ca2+). Certains rapports indiquent aussi l’hydrogène (H+) et le sodium (Na+). Les cations sont des ions d’éléments nutritifs chargés positivement.

Les cations sont retenus sur des sites chargés négativement que l’on retrouve à la surface de particules de matière organique et d’argile. La matière organique possède plus de sites d’échanges que les particules d’argile. Ces sites sont des sources importantes de tous les cations assimilables par les végétaux. Les cations ne sont pas retenus fortement à ces surfaces. En fait, ces surfaces réalimentent constamment la solution de sol en cations à mesure que ces derniers sont prélevés par les plantes.

La CEC en pratique.

C’est à partir de la CEC que l’on peut déterminer les pertes du sol en calcium, potassium et magnésium.

Elle permet notamment :

- de calculer les doses d’amendements basiques lors des opérations de chaulage des sols à tendance acide,

- d’adapter les pratiques de fertilisation potassique ou magnésienne aux capacités de stockage du sol : doses et fréquence d’apport.

Le pH influe beaucoup sur la capacité de ce réservoir.

Plus le pH diminue, plus la CEC diminue, plus le pH augmente, plus la CEC sera élevée pour un même type de sol. Il est possible d’augmenter la CEC d’un sol en jouant sur les leviers d’amélioration de son taux de matière organique et, pour les sols acides, en ayant recours au chaulage.

Le taux de saturation.

Tout autant que la CEC elle-même, son taux de saturation (TS) est aussi important. Il correspond au niveau de remplissage du complexe adsorbant.

Il donne des indications sur le niveau et la qualité du remplissage du réservoir.

La CEC est principalement remplie par les 4 cations Ca, Mg, K et Na (par ordre d’importance). Dans un sol connaissant un problème d’acidité, une partie de cette CEC n’est pas occupée par ces cations mais par des ions H+.

Sources : Fertisol, CA 26

Un grand réservoir c’est bien… Encore faut-il qu’il soit bien rempli !

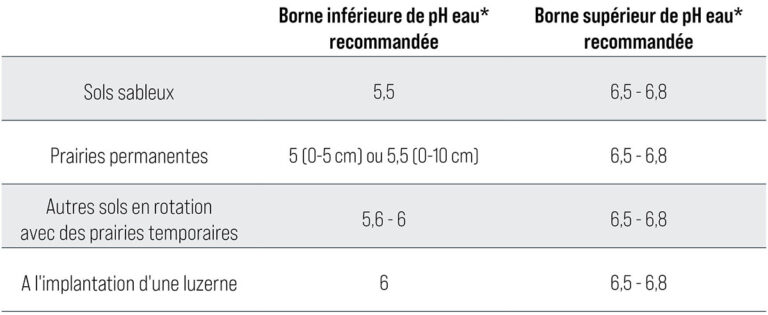

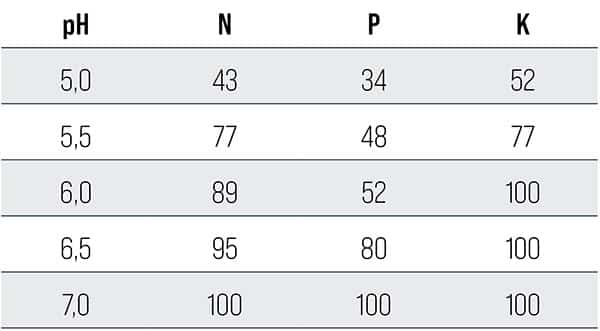

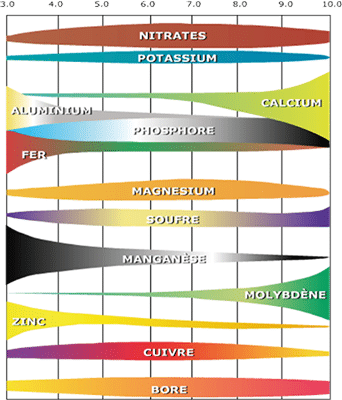

Le pH

Le pH est une notation qui rend compte de la concentration en ions H+ du milieu et désigne ainsi le caractère très acide (4 à 5,5), acide (5,5 à 6,8), neutre (6,8 à 7,2) ou alcalin (supérieur à 7,2) d’un sol. Le pH eau est la mesure de pH du sol la plus communément utilisée en France. Il correspond au pH d’une suspension de terre dans de l’eau pure dans un rapport terre / eau donné.

Il existe une gamme de pH recommandé selon le type de sol et le type de prairie. Baptiste Soenen d’Arvalis-Institut du végétal nous indique les bornes entre lesquelles on trouve ce pH idéal :

Maintenir le pH de ses sols entre ces deux bornes permet ainsi d’éviter de nombreux problèmes, comme des carences et des pertes de productivité.

L’acidification du sol

L’acidification est un processus naturel sous nos climats en sols non calcaires. La baisse du pH du sol est due à l’accumulation des ions H+ et Al3+ dans le sol et au lessivage des cations basiques tels que Ca2+, Mg2+, K+ et Na+.

Les causes principales de l’acidification du sol sont les pluies de longue durée, le drainage de sols acides à sulfates, les dépôts acides, l’application excessive d’engrais à base d’ammonium et les pratiques agricoles qui éliminent les produits des récoltes.

La neutralisation de cette acidité permet de maintenir le pH du sol à une valeur optimale pour l’activité biologique du sol et sa structure et pour la valorisation des éléments nutritifs par les plantes.

*Source : UNIFA